热门景点

平潭岛

平潭岛,亦称海坛岛,是中国第五大岛、福建省第一大岛,素有“千礁岛县”之称。地处中国东南沿海,位于福建省平潭县境内,是平潭县主岛。距福州128公里,东面与台湾省新竹港相距仅68海里,是中国大陆距台湾最近处,成为中国东南海疆对台经贸和人文交往的重要窗口。海坛岛名胜古迹有三十六脚湖、石牌洋礁、仙人井、一片瓦和壳丘头遗址,有龙凤头度假村和坛南湾海滨浴场。海坛岛海岸蜿蜒曲折,岸线长达408公里,其中100多公里为优质海沙滩。岛上海蚀地貌十分典型,有罕见的花岗岩海蚀柱、风动石和球状风化花岗岩等,被誉为“海蚀地貌博物馆”。

鼓山

鼓山位于福建省福州市晋安区东部、闽江北岸,是福州最著名的风景区之一。峰顶有一巨石平展如鼓,据说每当风雨来临之时,便隆隆有声,故名鼓山。是福州的佛教胜地。半山腰的涌泉寺是鼓山最重要的景点,寺中千年铁树、鸡丝木供桌及血经书合称为镇山“三宝”。鼓山景区以古刹涌泉寺为中心,东有回龙阁、灵源洞等20多景;西有洞壑数十景,其中以十八景尤著;南有罗汉台、香炉峰等50多景;北有大顶峰、白云洞等45景。这些景点主要由花岗岩经长期剥蚀、风化、崩塌、堆积而成,千姿百态,构成蟠桃林、刘海钓蟾、玉笋峰、八仙岩和喝水岩等自然景观。

目屿岛

目屿岛,因岛形平面为一匹骏马,又名野马岛;又因该岛古代曾为监海哨位,故又称目屿。是福建省福清市沙埔镇南部的一个滨海小岛,与牛头尾隔海相望,距福清市区50公里。目屿岛余脉延伸,岸线曲折,有大小澳口36个,其中拥有沙滩12个,金沙雪浪,夏日可以海水沐浴;冬天可以海滨信步,涛声阵阵、海风习习,十分宜人。除此之外,野马岛周边小岛礁星罗棋布,有蛇岛、牛耳屿等30多座,海域盛产石斑鱼等鱼、蟹类数十种,是赶海垂钓的休闲去处。

全部景点

-

平潭岛

平潭岛,亦称海坛岛,是中国第五大岛、福建省第一大岛,素有“千礁岛县”之称。地处中国东南沿海,位于福建省平潭县境内,是平潭县主岛。距福州128公里,东面与台湾省新竹港相距仅68海里,是中国大陆距台湾最近处,成为中国东南海疆对台经贸和人文交往的重要窗口。海坛岛名胜古迹有三十六脚湖、石牌洋礁、仙人井、一片瓦和壳丘头遗址,有龙凤头度假村和坛南湾海滨浴场。海坛岛海岸蜿蜒曲折,岸线长达408公里,其中100多公里为优质海沙滩。岛上海蚀地貌十分典型,有罕见的花岗岩海蚀柱、风动石和球状风化花岗岩等,被誉为“海蚀地貌博物馆”。

-

鼓山

鼓山位于福建省福州市晋安区东部、闽江北岸,是福州最著名的风景区之一。峰顶有一巨石平展如鼓,据说每当风雨来临之时,便隆隆有声,故名鼓山。是福州的佛教胜地。半山腰的涌泉寺是鼓山最重要的景点,寺中千年铁树、鸡丝木供桌及血经书合称为镇山“三宝”。鼓山景区以古刹涌泉寺为中心,东有回龙阁、灵源洞等20多景;西有洞壑数十景,其中以十八景尤著;南有罗汉台、香炉峰等50多景;北有大顶峰、白云洞等45景。这些景点主要由花岗岩经长期剥蚀、风化、崩塌、堆积而成,千姿百态,构成蟠桃林、刘海钓蟾、玉笋峰、八仙岩和喝水岩等自然景观。

-

目屿岛

目屿岛,因岛形平面为一匹骏马,又名野马岛;又因该岛古代曾为监海哨位,故又称目屿。是福建省福清市沙埔镇南部的一个滨海小岛,与牛头尾隔海相望,距福清市区50公里。目屿岛余脉延伸,岸线曲折,有大小澳口36个,其中拥有沙滩12个,金沙雪浪,夏日可以海水沐浴;冬天可以海滨信步,涛声阵阵、海风习习,十分宜人。除此之外,野马岛周边小岛礁星罗棋布,有蛇岛、牛耳屿等30多座,海域盛产石斑鱼等鱼、蟹类数十种,是赶海垂钓的休闲去处。

-

邓拓故居

邓拓故居,位于福州乌山脚下道山路第一山弄7号,又称“第一山房”,系当代杰出的新闻工作者、政论家、历史学家、诗人邓拓出生及少年时代成长的地方。主楼是一座双层木结构的小楼房,为清末民国初期福州旧民居风格建筑。楼内陈列《邓拓生平展》。福建省级文物保护单位。

-

福州文庙

福州文庙,又称“先师庙”,俗称“圣人殿”,在福州市鼓楼区圣庙路。殿内的儒家青石群雕造像,在表现技法上注重质感和比例,形神兼备,雕刻精美洗练。雄伟壮观的儒家青石群雕造像,实属宇内罕有。殿内,悬挂重新复制的由康熙皇帝以下五位皇帝书写的六面大匾额。以及康熙皇帝、乾隆皇帝书写的楹联,金字熠熠,满壁生辉。移身殿内,令人油然而生崇仰肃穆之情。福州文庙现有建筑重修于1852年(清咸丰二年),占地7552平方米,建筑面积4000平方米,坐北朝南,按中轴线自南至北依次为外门埕、棂星门,泮池,仪门厅、大成殿,中轴线上的建筑依次为棂星门、仪门、大成殿;两侧则是廊庑、官厅、乡贤祠等。大成殿面阔七间,进深四间,重檐歇山顶,高19.6米,殿内四根石柱用材硕大,为文庙建筑所罕见,殿后檐间有“仰之弥高”匾额。

-

林则徐纪念馆

林则徐纪念馆,位于福州市中心的澳门路上,原先是林则徐的祠堂,始建于1905年,内多石刻石像,建筑古朴。馆内有一座正方形碑亭,内立三座青石碑,一为圣旨,一为御赐祭文,一为御赐碑文,均是林则徐卒时皇帝所赐,建祠时补镌。全馆为古典式园林建筑,现如今,堂、厅、楼均辟为林则徐生平展室,分林则徐生平事略、林则徐与鸦片战争、林则徐与救灾、水利,放眼看世界第一人、林则徐手迹等部分。

-

朱紫坊

朱紫坊街区位于安泰河边,旧名三桥,为唐罗城护城河之一。面积15.84公顷,街区内坊巷10条。区内建筑基本保存了自唐宋以来形成的格局。朱紫坊因宋代通奉大夫朱敏功、儒林郎朱敏中、朝请大夫朱敏元、南安令朱敏修兄弟4人居此皆登仕门,朱紫盈门,故名“朱紫坊”。坊内有名士郑堂住宅,清北洋水师“济远”舰管带方伯谦,厦门大学校长萨本栋、中山舰舰长萨师俊的故居。民国海军宿将萨镇冰晚年也曾居此。沿河古榕垂髯,明、清民居鳞次栉比。流经朱紫坊街区的安泰河,历史上是福州的护城河,安泰桥是唐罗城的利涉桥。

-

吉庇巷

这是一条名字最为玄乎的巷,语音拗口且不说,巷名由来便有多种版本。据说在未有巷名之前,这里叫“魁辅里”。魁辅二字是文气扑面的好词,相当于今日“精英摇篮”之意。吉庇巷有特色的建筑,是沿内河边悬空前举的一排排吊脚楼,或称虚脚楼。这一"吊"一"虚",就有饮食男女许多朦胧的故事隐约其间,《闽都别记》里可以找出不少,福州地方所持有评话与闽剧,也便有无尽的话题戏文花样翻新。在吉庇路与光禄坊街口南行不远,是左海伟人林则徐的纪念馆。原建筑为林则徐祠堂,落址澳门路旁,园林式结构,坐西朝东。虽不属三坊七巷范围,游览三坊七巷却常以这里为起点或终点。

-

三坊七巷

三坊七巷是福州老城区经历了建国后的拆迁建设后仅存下来的一部分。是福州的历史之源、文化之根。这里古老的坊巷格局至今基本保留完整,是中国都市仅存的一块里坊制度活化石。它由三个坊、七条巷和一条中轴街肆组成,分别是衣锦坊、文儒坊、光禄坊;杨桥巷、郎官巷、塔巷、黄巷、安民巷、宫巷、吉庇巷和南后街,因此自古就被称为“三坊七巷”。三坊七巷区域内都是窄窄的小巷,白墙瓦屋、坊巷纵横,石板铺地,有的街巷弯曲,有的笔直,大同小异,每个坊巷口都有一个石刻的牌楼。如今的三巷七坊聚集了许多福州的老字号小吃和传统工艺品,来此看一下名人故里,吃吃特色小食,非常值得游览。

-

白塔

白塔又名“定光多宝塔”,矗立在于山之麓。与乌山乌塔遥遥相对,于唐天元年(904年)为闽王王审知为报父兄教养之恩而建造。古人有句云:“遥欲临三岛,高能瞰七城”。其规模之大,可以概见。塔下有白塔寺,为宫殿式建筑。相传开塔基时发现一颗宝珠,故名“定光多宝塔”。白塔原先是一座高41米的内砌砖轴、外围木构的七层八角楼阁式砖木塔。明嘉靖十三年,毁于一场雷火。现存的塔是明嘉靖二十七年(1548年)改建的,外围砌砖,内壁架木,塔高41米,七层、八角,外敷白灰,故名白塔。

-

定光塔寺

定光塔寺,俗称“白塔寺”,坐落在于山西麓,为宫殿式建筑。905年创建,两年后,为祝贺朱温即位,改名为“万岁寺”(俗名塔寺),现存寺庙是清道光年间重建。寺分三大殿:天王殿、大雄宝殿和法雨堂。大殿左右为华封堂、方丈室、客厅、僧舍。寺旁为著名的高41米,七层、八角,外敷白灰的白塔即定光多宝塔。游客可登塔顶,俯瞰城区。白塔的正南边是由青石盘龙大柱撑起的庙宇法雨堂,曾经是僧人打坐诵经做功课的处所。现今的定光塔寺早已变得一片沧桑,大殿内,不少瓦片已经残破,光线从这些残破的瓦片直射而入。

-

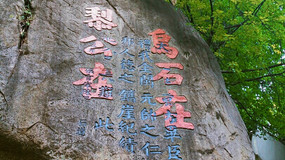

乌山

乌山,位于福州市中部,被称为“福州三山”,于唐代时就已是游览胜地,“唐宋八大家”之一的曾巩所作的《道山亭记》中的道山,指的便是乌山。山上有古人留下的200多处摩崖石刻,篆、隶、楷、行、草各臻其妙。其中唐代书法家李阳冰的篆书,堪称一绝。摩崖石刻中最著名的当属唐代书法家李阳冰的篆书“般若台”,它是福州现存最古老的石刻,堪称一绝。乌塔位于乌山的东麓,与于山的白塔遥遥相对。塔身是用花岗石砌成,因为年代久远外表略微的呈黑色,呼应着它的名字,很多人在这里拍照。此外,乌山上历代建造的纪念性祠堂不少,如纪念宋代朱熹的朱子祠,纪念福建省九位著名学者的九贤祠,纪念明代抗倭名将戚继光、俞大猷的戚俞二公祠等。